高麗的水月觀音

水月觀音傳入高麗

高麗時代(西元918-1392年)的韓國與北宋關係密切,朝貢貿易使宋麗之間的文化交流極為興盛。由於高麗崇佛,僧侶擁有很高的社會地位與文化修養,許多僧侶都具有繪畫能力。而高麗上層階級的審美品味也與北宋相似,隨著中國的繪畫與書籍大量流入韓半島,水月觀音逐漸成為高麗佛畫重要的題材,大量的水月觀音圖畫在此時誕生。隨後北宋亡國,元朝入主中國,高麗也與元朝有所往來,元代的文人文化如北宋時期一般,影響了高麗時代的文化。今日我們見到僅存的高麗佛畫,因為韓半島戰亂頻繁的關係,大多流落到國外,以日本和歐美國家的收藏最多。

水月觀音在傳入高麗之後,與中國山水畫結合,衍生出一種固定的水月觀音圖像,其特徵是菩薩以半跏之姿斜坐在畫面中心,約略面向45度角的方向,背景是圓月,下方通常有水。畫面中都會有柳枝淨瓶或是竹林等職務,山水畫風格的奇石造景也是一大特色。此外,觀音的衣著華麗,身穿珠寶且披掛著透明薄紗,畫家極為細膩地將水月觀音優雅、慈悲而莊嚴的模樣描繪出來,呈現時人對於觀音信仰的莊重敬虔。

這些高麗佛畫的供奉場所與功能有幾項,分別為在宮中佛事法席或王室願堂祈福使用,或者放置在貴族或文武官階層祖先墓地附近、住家附近為追薦先人所設置的空間或是個人願堂,還有放置於佛寺、家宅內為個人修行所設置的佛堂。這些都可以看到觀音像用來進行佛教祈福儀式的功能,也提供信徒在修行時觀看佛畫,進行念佛、觀想。

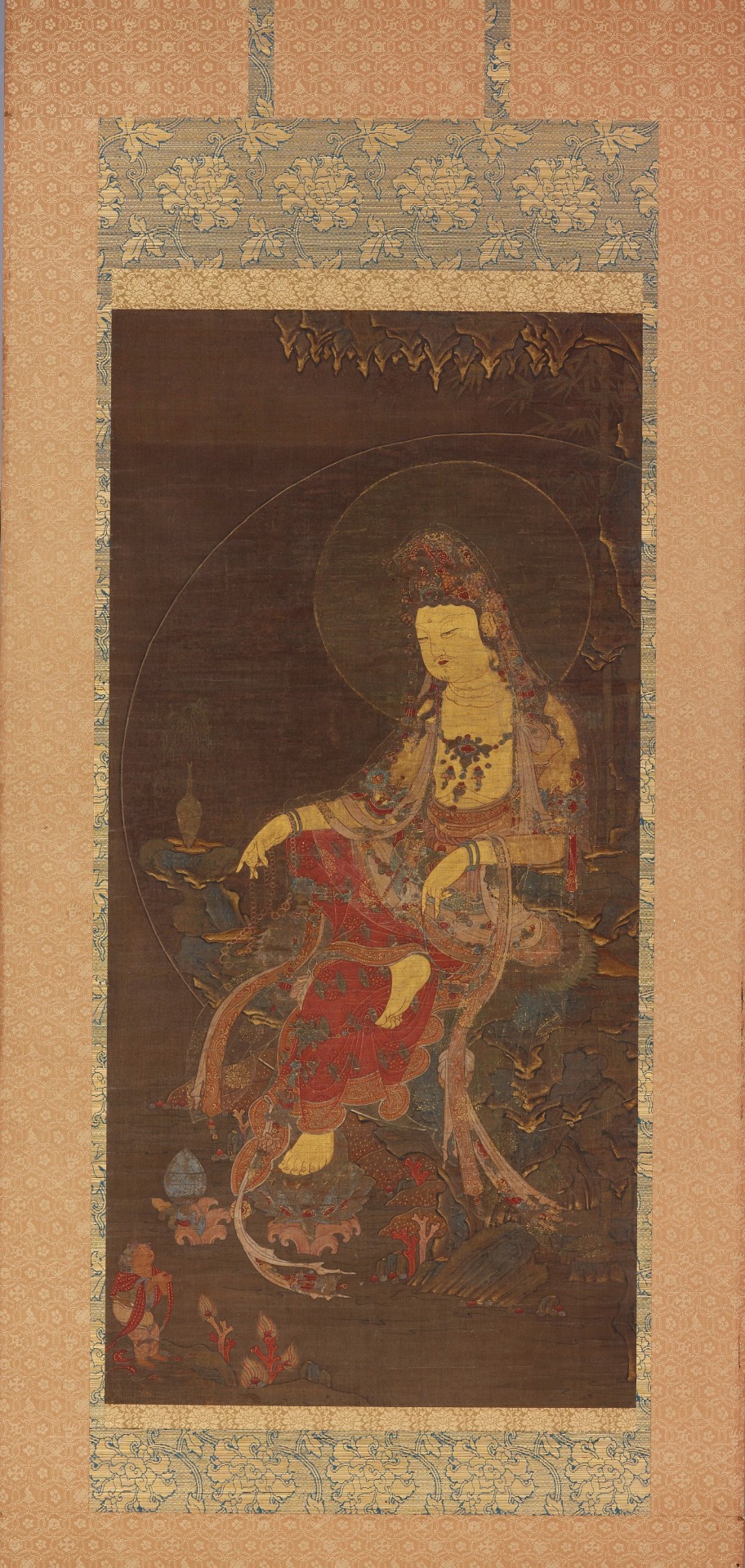

高麗 水月觀音圖

Water-moon Avalokiteshvara

創作者:不明

時間:14世紀上半葉

形式:繪畫;掛軸;絹本

收藏者:大都會藝術博物館

本幅佛畫來自於高麗,描繪觀世音菩薩半跏趺坐在畫面中,背後是一輪明月。高麗佛畫當中薄紗的描繪特別精緻,畫家除了繪製出流暢的衣服線條外,更在衣服外面罩上一層輕紗披衣,極為細膩的呈現出菩薩的高雅氣質。

裝裱方面,作品採用掛軸形式呈現,為二色裱的形式,鑲邊的料子使用綾(花紋無顏色的絲織品)或是錦(花紋有顏色的絲織品),整體風格非常華麗。本作採取日式裝裱風格,從畫心與裝裱的新舊差異來看,應該是近代重新裱過。日式裝裱保留了唐代的風格,與中式裝裱的差別主要在軸頭與驚燕,日式沒有軸頭,通常會遵循唐代的傳統加上可以飄動的驚燕,也會根據唐代的審美使用花綾創造華美的感覺。二色裱意即裝裱採用兩種顏色的料紙鑲接,本作品的裱褙有橘紅與淡黃兩色,畫心周圍的鑲料採用番蓮花紋,這種紋飾時常出現在清代的瓷器上,具有高潔的含意。

驚燕:或稱為飄帶。因為古代窗戶沒有玻璃阻隔內外,蟲鳥可以自由出入,而掛軸的木桿非常適合鳥雀站立,因此為了避免鳥站立在上面時排泄破壞作品,當時的人在掛軸上加裝兩條驚燕來趕走鳥雀。此傳統延續到後世,中式裝裱的做法會將驚燕固定,但日式裝裱則會保留飄動的驚燕,可作為中日式裝裱的辨別特色。

高麗 水月觀世音菩薩

Water-Moon Avalokiteshvara (Suwol Gwaneum bosal)

創作者:不明

時間:14世紀中葉

形式:繪畫;掛軸;絹本

收藏者:史密森學會 弗里爾藝術收藏畫廊

從構圖、風格與圖像內容來看,這幅收藏於美國亞洲藝術博物館的水月觀音像與大都會藝術博物館的收藏極為相似,兩件作品的定年分別是14世紀中葉與上半葉。從這兩個作品可以看到水月觀音傳到高麗之後,形成高麗佛畫的固定樣式。而這兩幅畫也透露出了一個獨特的訊息,畫面中的菩薩具有男性化或是中性特徵,顯示在中國本土觀音雖然逐漸出現女性化的面貌,但東亞地區的觀音卻依然保留。

本幅繪畫在描繪上極為細膩,菩薩的容貌與身形雍容華貴,面相微微朝下,注視著畫面左下角的童子,童子手合十看向菩薩,彷彿在參拜、祈求。這樣的構圖方式讓觀者看向佛畫的同時,將自己帶入到左下角的小童身上,如同親自站在菩薩面前參悟,獲得內心的洗滌,在俗世生活中得到心靈的平靜。高麗時代末期的信徒面臨到現實中的戰亂,內心渴望透過信仰減少罪障、祈福、遠離災難,而水月觀音的佛畫除了能滿足高麗人的審美,其宗教意義也能達成其目的。

兩幅高麗水月觀音像的比較

高麗 銅製線刻水月觀音菩薩鏡像

創作者:不明

時間:高麗時期

形式:金屬;銅合金

收藏者:國立中央博物館

水月觀音在高麗時代除了繪畫形式以外,也出現在銅鏡上,這種青銅鏡通常不是日常生活使用,而是具有宗教意義的器物。背面的雕刻主題為孔雀明王像。

此作品推測是用澆鑄工藝,將銅合金加工成銅鏡的形狀,再打磨成型,並且於鏡面上手工雕刻出水月觀音的圖像。由於金屬具有相當硬度,金屬雕刻需要使用雕刻刀和槌子,加工不易,力量控制困難。由於水月觀音的形象中有著柔美的輪廓與曲線,此件作品的雕刻者使用短線條進行勾勒,並且在菩薩衣襬與寶座處用密度的變化展現衣服的起伏,還有衣料披散在地上的褶皺感。